Ahora bien , ¿Qué es lo que se desea hacer? ¿Qué tipo de sucesiones de planos si son "aceptables".

La lista de los seis grandes "sintagmas" de Metz nos proporciona descripción del tipo de organizaciones temporales y espaciales en el cine y la televisión, a partir del plano y del montaje. La industria televisiva usualmente posee listas de "transiciones" aceptables , que básicamente se conforman a los sintagmas llamados descriptivos y autónomos para Metz.

1. Cambio de campo, o campo/ contracampo. Si tres personas están paradas en un circulo, y una de ellas da la espalda a la cámara en un plano, se efectúa un corte directo al campo opuesto y se ve la cara de la persona que, previamente se encontraba de espalda.

2. Planos de reacción . se efectúa un corte directo de un plano general de una escena , a un plano medio de la persona que "reacciona" ante la buena o mala noticia. Equivale a los usos del primer plano descriptos anteriormente, en lo que corresponde a mostrar como las personas viven determinado acontecimiento.

3. Cámara Subjetiva. En un momento dado, la cámara asume la mirada de una de las personas de la intriga. Por ejemplo, la siguiente secuencia : ante una acción X, un personaje A se muestra en un PM frontal, mirando en la dirección de la acción. Con un corte directo, se muestra la acción X. Corte directo, y se vuelve a un primer plano del personaje A, y así sucesivamente. Existe en algunas ocasiones cierta ambigüedad en la identificación de la mirada; esto se resuelve con secuencias como la indicada , o en situaciones donde la cámara imita el movimiento brusco de un sujeto en movimiento.

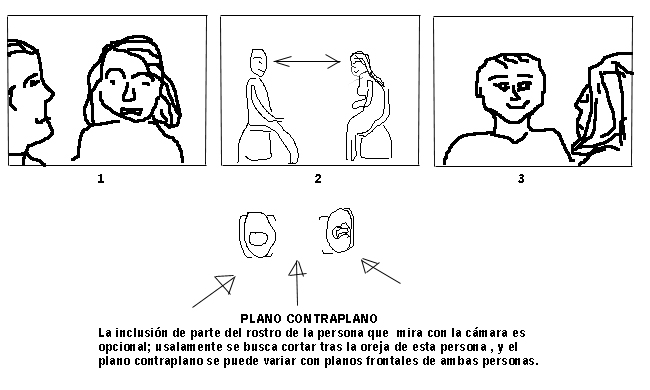

4. Plano/contraplano. Parecido a campo/contracampo, solo que se efectúa entre dos personas que se miran al dialogar, desde planos medios o menores.

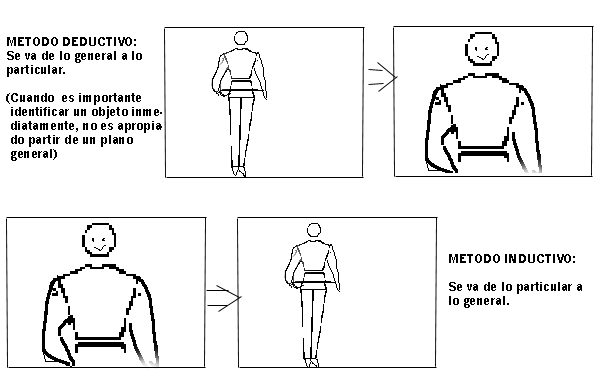

5. Detalle/contexto. Se va desde lo individual a lo general para contextualizar la acción , o se va desde lo general a lo individual para mostrar un detalle de la acción.

Téngase en cuenta que la clasificación, y los términos cambian en la industria.

De otra parte, estos parámetros prescriptivos carecen de una indicación muy importante , que nos la ofrece Noël Burch en su "Praxis del cine": ¿cómo se articula el espacio tiempo?

Es evidente que en la televisión, tanto los esquemas de programación, como los códigos narrativos ( que le hacen el "juego" a la programación) funcionan como articulaciones temporales en todos los niveles: en la duración del programa entero, en la de las escenas, y aún , al interior de las secuencias y de los planos individuales. El lector recordará que David Antin hablaba de la presencia de un "metrónomo comercial" que marcaba el tiempo y ritmo hasta el último plano.

Pues bien , el realizador de televisión , al interior de estos códigos, dispone de una serie de recursos con los cuales decidir las duraciones de los planos individuales, y de determinar las relaciones espacio temporales entre los planos.

Ya Eisenstein había planteado como dos métodos de montaje fundamentales, el montaje "métrico" en donde la duración se determina a partir de un esquema a priori de longitud absoluta de cada plano, utilizando una especie de tiempo musical - y, el montaje "rítmico" en donde el contenido ostentaba "derechos iguales" que el ritmo preestablecido en términos de decidir la duración del trozo.

Diríamos que la televisión opera usualmente más con el concepto "rítmico" incluso ,frecuentemente, relegando el punto de corte del "trozo" completamente a la duración de la acción determinada al interior del plano.

Burch precisa mejor las relaciones espacio- temporales estableciendo 5 que considera relaciones temporales y 3 que considera relaciones espaciales.

Las temporales son :

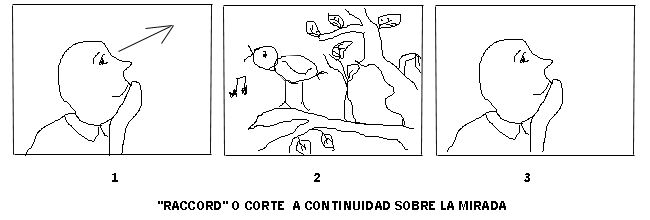

1. Los cortes ( que si son "a continuidad se llamarán "raccords" en el cine) rigurosamente continuos, en donde se mantiene una duración cronológica "real", pero con cambios en la perspectiva.

2. "Hiato" o "elipsis", en donde se suprime, en términos temporales , una parte de la acción . Por ejemplo, en el plano A, alguien se acerca a una puerta cerrada con la mano extendida. En el B, se muestra a la persona cerrando la puerta tras de sí. Se ha suspendido la apertura misma. Este tipo de elipsis : la elipsis "definida" es lo suficientemente corta como para ser medida...."la elipsis o discontinuidad temporal se determina con relación a una continuidad espacial virtual, esbozada con una fuerza suficiente para que el espectador la complete mentalmente, lo que le permite "medir" la elipsis.

3. La elipsis indefinida ocurre cuando hay una elipsis en la cual la abreviación de tiempo no se puede medir sin la ayuda de claves específicas en el texto. Por ejemplo en el plano A nos muestran una familia saliendo de vacaciones en su automóvil. En el plano B nos muestran la llegada a un punto distante. Usualmente sabremos cuanto tiempo pasó , si nos muestran relojes( salen a la 1 pm, y el mismo reloj marca las 5pm cuando llegan) calendarios u otras claves verbales.

4. El retroceso, como lo implica el nombre, no es ya la abreviación temporal, sino la extensión o devolución temporal. Volviendo al ejemplo de la puerta, se muestra en el plano A, a la persona cerrándola; en el plano B , la persona apenas la está abriendo. En la televisión este recurso pocas veces se ve; sin embargo como lo anota Burch, el recurso de retroceso "pequeño" o definido sirve para hacer más fluidos los movimientos cuando se utiliza muy sutilmente.

5. El retroceso indefinido, más comúnmente llamado el flashback, implica, de manera análoga a la elipsis indefinida, un proceso de remontar inclusive muchos años atrás. Cabe mencionar que el flashback frecuentemente se utiliza con recurso de transición como la disolvencia, el wipe, etc.

Las relaciones espaciales de cierta manera análogas y a veces recíprocas con las temporales, son las siguientes :

1. Continuidad espacial, con o sin continuidad temporal. " de manera general todo cambio de eje o de tamaño sobre un mismo sujeto en el mismo decorado ( o lugar circunscrito) es un ejemplo de continuidad espacial entre dos planos,". Aquí entra la palabra "raccord", "que se refiere a cualquier elemento de continuidad entre dos o más planos", y para su control existe la famosa función del "script", o "script- girl". Las noción de vectores de Zettl, la sugerencia de armar secuencias sobre miradas y direcciones (ver diagrama) , surge de la importancia creciente de esta relación.

2. La discontinuidad espacial, que puede dividirse en dos casos:

A.Cuando el Plano B está claramente próximo al plano A, sin mostrarse el mismo espacio , por ejemplo en el interior de una misma habitación u otro espacio cerrado.

B. Cuando el espacio del plano B es claramente distinto al espacio del plano anterior A. Por ejemplo en el plano A se está en la casa de Jorge Luis , y en el B se está ya en la de Topacio.

Burch sugiere que las relaciones espacio temporales en su totalidad son una matriz de quince posibilidades, fruto de la multiplicación de las relaciones espaciales , por las temporales. Algunas de ellas, que pueden parecer raras al estudiante , son aquellas con las que el director cinematográfico juega a propósito con la convención. Por ejemplo , unir continuidad espacial con elipsis indefinida nos puede confundir , a no ser que se nos aporte una clave para entender que mucho tiempo ha transcurrido: la persona se ha envejecido, o ya es otra hora....

El último elemento a discutirse en esta sección sobre técnicas de montaje, es lo que en la televisión se llaman los "efectos especiales", es decir, la utilización de recursos electrónicos ,o digitales que modifican la manera como se empatan dos planos A y B.

El aparato utilizado para estos fines se llama el "switcher" o mezclador de video, y éste se describirá de manera genérica en la clase de tecnología de la televisión. Aquí sólo deseamos efectuar una introducción a las distintas posibilidades para efectos de montaje. Hasta ahora se venían utilizando solamente los efectos especiales análogos ( la distinción es técnica) Hoy también se utilizan los "tridimensionales".

Debemos tener en cuanta que los últimos adelantos alcanzados por la tecnología digital, plantean otros parametros y otros retos a los planteamientos normativos, otros códigos neceasrios de tener en cuenta.

Los análogos básicos son :

- el fundido a negro o a colores: para comenzar escenas y programas, o más generalmente, para marcar cambios temporales y/o espaciales importantes en el relato.

- La disolvencia: para cambiar de espacio , sin perder la idea de simultaneidad; la imagen se "desintegra" para convertirse en otra; en video es una mezcla de dos señales de video, A y B.

- los "wipes": una nueva imagen con un borde muy definido "empuja" , "saca" o reemplaza a la imagen previa. Hay una variedad de formas de wipes : reemplazo horizontal o vertical, con círculos, cuadrados, rombos, etc.

El wipe puede utilizarse, por ejemplo, en noticieros para insertar la diapositiva que indica que es la noticia económica. En general, los wipes permiten demostrar dos imágenes simultáneamente, pero sin mezcla de disolvencia, o bien permiten "enmarcar" los planos , y/o los fundidos con formas que pueden sugerir cortinas , y diferentes simbolismos, a partir de la forma escogida.

Concluyamos reconociendo que las sugerencias de composición y montaje en este capítulo son para fines operativos, y por tanto su presentación , y su contenido carece de rigor analítico de un enfoque para la investigación. En el caso de Zettl, sobre todo , es clara la normatividad , que hemos intentado matizar con la explicación del punto de partida de la normativización.

BIBLIOGRAFIA

Andrew, D. 1976 The major film theories. New York: Oxford Univ. Press. Existe traducción en castellano.

Aumont, J. y Otros. 1983. Estética del Cine . Barcelona: Paidos Comunicación.

Bettetini, G. 1975. Cine: lengua y escritura.México. Fondo de Cultura Económica

Black, M. 1983 "¿Cómo representan las imágenes?" en Arte, percepción y realidad. Barcelona, Paidos.

Burch, N. 1970 Praxis del Cine . Madrid. Editorial Fundamentos.

Costa, J. 1982 "Claves para el estudio de las imágenes". En Documentos internacionales de la comunicación.

Deleuze, G.1983 La imagen movimiento. Barcelona, Paidos.

Fiske, J. 1987 .Television Culture.New York . Methuen.

Metz, C. 1970. "La gran sintagmática del film narrativo." en Comunicaciones. Buenos Aires : Editorial Tiempo Moderno.

Mitry, J. 1984. Estética y psicología del cine. Vol.I . 2ª. Edición. Bogotá: Siglo XXI Editores.

Moles, A "El símbolo y la imagen en la civilización contemporánea". En Documentos Internacionales de la comunicación.

Morín, E .1972 El cine y el hombre imaginario. Barcelona. Seix Barral.

Millerson, G. 1983 TV la cámara y su operatividad. Barcelona , Editorial Hispano Europea.

Vilches, L. 1983. La lectura de la imagen. Barcelona . Paidos

Zettl, H. 1984 Television Production Handbook. Belmont, CA: Wadsworth PlubishingCompany.